マーケティングや営業の現場でよく耳にする「アイドマの法則(AIDMA)」。これは、消費者が商品やサービスに接してから、購入や問い合わせといった行動を起こすまでの心理の動きを段階的に捉えた考え方です。広告やセールス、プレゼンテーションなど、さまざまな場面で応用できる基本フレームワークとして、長年にわたり支持されてきました。

特に近年では、デジタル化が進み、消費者の行動が多様化する中でも、AIDMAは「人の心の動き」という普遍的な視点から、今なお重要性を増しています。本記事では、AIDMAの意味や構造から、その応用法、現代型モデルとの違いまでを分かりやすく解説していきます。

目次

アイドマの法則とは?意味と基本をわかりやすく解説

AIDMAモデルとは何か?初心者向けの定義と背景

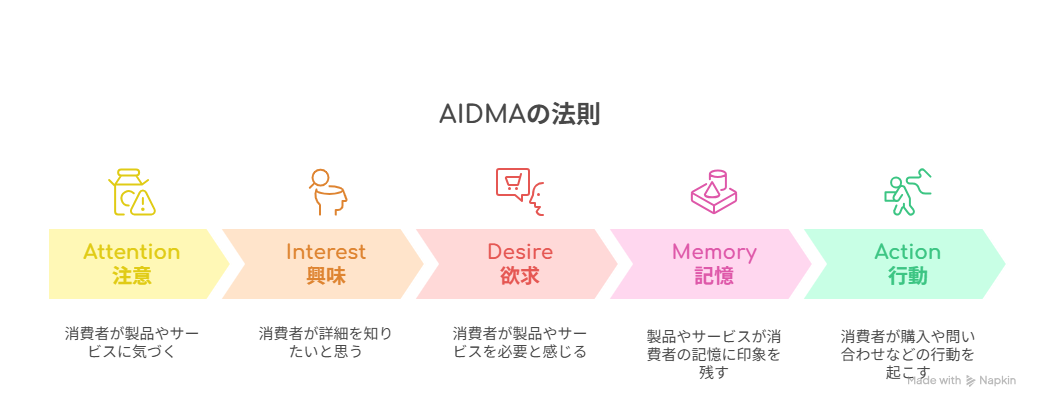

AIDMA(アイドマ)の法則は、消費者が商品やサービスに触れてから実際に行動を起こすまでの心理的な流れを5つの段階で表した、古典的なマーケティングモデルです。提唱したのは、アメリカの広告学者サミュエル・ローランド・ホールで、1920年代にこの理論が発表されて以来、広告や営業、販促の現場で広く活用されてきました。

このモデルは、以下の5つの段階で構成されています。

- Attention(注意):商品やサービスの存在に気づく

- Interest(興味):より詳しく知りたいと感じる

- Desire(欲求):自分に必要・欲しいと思う

- Memory(記憶):印象として記憶に残る

- Action(行動):購入や問い合わせといった行動に移す

AIDMAは、消費者心理を段階的に捉えることで、マーケティング施策をどこに重点を置くべきかを明確にしてくれます。そのため、初心者にも理解しやすく、再現性の高いフレームワークとして長く支持されてきました。

なぜ今もマーケティングで注目されるのか

一見するとAIDMAは「古いモデル」のように思えるかもしれませんが、今もなお多くのマーケターにとって欠かせない考え方であり続けています。その理由は、人間の購買行動の本質が大きく変わっていないからです。

例えば、テレビCMや新聞広告、展示会など、企業から消費者へ情報を一方的に届ける「プッシュ型」の施策では、AIDMAのステップがそのまま活用できます。どの段階で消費者が離脱しているのかを見極めることで、より効果的なクリエイティブや導線設計が可能になります。

また、営業トークやプレゼン資料の構成にも応用しやすく、「注意を引いて、興味を持たせ、最終的に行動へと導く」流れを意識することで、説得力のある提案ができるようになります。現代のように情報があふれる時代だからこそ、「何に注目し、どう心が動くか」という基本に立ち返る意味で、AIDMAは再評価されているのです。

消費者心理を活用したマーケティングについては「バンドワゴン効果とは?ビジネスに活かす意味・具体例をわかりやすく解説【心理学】」も参考になります。

AIDMAの5ステップを順に解説|消費者心理を理解する鍵

| ステップ | 意味 | 消費者の心理 | 施策例(メディア・手法) |

|---|---|---|---|

| Attention | 注意 | 存在に気づく | 広告バナー、CM、キャッチコピー |

| Interest | 興味 | 詳しく知りたいと思う | 商品紹介ページ、解説動画、共感型コピー |

| Desire | 欲求 | 欲しいと感じる | ベネフィット訴求、レビュー、事例紹介 |

| Memory | 記憶 | 頭に残る | ブランド印象、反復接触、ストーリー設計 |

| Action | 行動 | 実際に動く(購入など) | CTA設計、フォーム導線、キャンペーン告知 |

Attention(注意)

消費者の心理的なプロセスは、まず「知ること」から始まります。Attention(注意)は、商品やサービスの存在に気づいてもらうステップです。この段階では、どれだけ良い内容を用意していても、見てもらえなければ意味がありません。

そのため、広告ではインパクトのあるビジュアルや、心をつかむキャッチコピーが重要になります。Webならサムネイルやタイトル、オフラインではポスターやチラシのデザインが「注意」を引くポイントとなります。SNSや動画広告の冒頭数秒も、このステップを意識して設計すべきです。

Interest(興味)

「注意」を引いた次は、「もっと知りたい」と思わせる段階です。ここでは、消費者が自分に関係のある情報だと感じられるようにすることがポイントとなります。

たとえば、顧客が抱えている課題を提示したり、ターゲットユーザーの「あるある」な悩みに共感したりすると、関心を持ってもらいやすくなります。また、専門的な情報よりも、わかりやすい言葉や図解を用いることで、より多くの人に届くコンテンツになります。

Desire(欲求)

興味を持っただけでは購買にはつながりません。次に必要なのは、「自分に必要だ」と思ってもらう段階、すなわちDesire(欲求)のフェーズです。

ここでは、製品やサービスのメリットや、実際に得られるベネフィットを明確に伝えることが大切です。成功事例や体験談、レビューなども、消費者の感情に訴えかける要素として有効です。「この商品を使えば、自分の生活がどう良くなるのか」が伝わると、欲求が高まります。

Memory(記憶)

消費者がすぐに購入しない場合、重要になるのが「記憶に残るかどうか」です。Memory(記憶)は、他の商品と比較したり、検討期間が長い商材で特に効果を発揮するステップです。

ここでは、ブランド名やキャッチコピー、ビジュアル、ストーリーなどが印象に残るように工夫する必要があります。また、繰り返し接触することも記憶定着には有効です。リターゲティング広告やメルマガ、SNSでの継続発信もこの段階の戦略と言えるでしょう。

Action(行動)

最後は、実際の「行動」に移してもらうステップです。どれだけ記憶に残っていても、行動を起こしてもらえなければビジネスにはつながりません。

行動を促すには、「今すぐ申し込む」「〇月〇日まで限定」「あと〇名」など、具体的かつ緊急性のあるCTA(Call To Action)が効果的です。購入ボタンや問い合わせフォームの位置、デザインも含めて、ユーザーが迷わず行動できる導線設計が求められます。

AIDMAは古い?現代の購買行動モデルとの違いと進化

AISASとの違い|ネット時代に適した思考法

AIDMAが登場したのは1920年代。当時はテレビ、ラジオ、新聞といった「一方向型」のマスメディアが主流で、企業から消費者への情報発信が中心でした。しかし、現在はインターネットが普及し、情報の受け手だった消費者が、自ら検索し、意見を発信する時代です。

こうした背景のもと登場したのがAISASモデル。「Attention(注意)→Interest(興味)→Search(検索)→Action(行動)→Share(共有)」という構造で、興味を持った後に自ら情報を探し、購買後に体験を共有するという、現代型の購買行動が組み込まれています。注目すべきは、「Search」と「Share」が加わっている点です。現代の消費者は、興味を持った後に自ら情報を検索し、購入後にはSNSやレビューサイトでその体験を共有します。

つまり、AISASはインターネット社会の購買行動に即したモデルであり、双方向的な情報取得と発信が前提となっているのが特徴です。一方で、AIDMAはそうした行動がなかった時代のモデルであるため、アナログメディアやオフライン施策においてより適していると言えます。

AIDCAS・AISCEAS・SIPSとの比較

現代のマーケティングでは、さらに多様な行動モデルが使われています。以下の表に代表的なモデルをまとめました。

| モデル名 | 構成ステップ | ステップの意味 | 特徴・適用シーン |

|---|---|---|---|

| AIDMA | Attention → Interest → Desire → Memory → Action | 注意を引き、興味を持たせ、欲しいと思わせ、記憶に残して、行動させる | オフライン広告や営業など一方通行の情報提供に強い |

| AISAS | Attention → Interest → Search → Action → Share | 注意→興味→検索→購入→共有という、今の消費者行動に合った流れ | Web広告やSNSマーケティングに効果的 |

| AIDCAS | Attention → Interest → Desire → Conviction → Action → Satisfaction | 欲しいと思った後に「納得」させ、購入後に「満足」させる | 高額商品や契約型サービスなど、信頼と満足が重要な商品向け |

| AISCEAS | Attention → Interest → Search → Comparison → Examination → Action → Share | 検索したあとに「比較」し、「検討」してから行動、最後に共有する | 比較検討が必要な商品、BtoB商材、慎重な消費者向け |

| SIPS | Sympathize → Identify → Participate → Share | 共感→理解・自己投影→参加→共有という共創型の流れ | ファンづくり、コミュニティ型SNS、共感マーケに適している |

補足:各ステップの意味

- Conviction(確信):この商品で間違いないと心から納得する

- Satisfaction(満足):買って良かったと感じ、期待に応える

- Comparison(比較):他の商品と比べて良し悪しを判断する

- Examination(検討):本当に必要か、信頼できるかを深く考える

- Sympathize(共感):感情的に「いいね」と感じる

- Identify(同一視):自分の価値観と重ねて、そのブランドに親近感を持つ

- Participate(参加):イベントやSNSで自ら関わる

- Share(共有):SNSなどで他人に伝える、拡散する

このように、それぞれのモデルはメディア環境や商材の特性に応じて設計されています。情報収集に積極的なユーザー、比較検討が前提の購買行動、またはファンによる発信や参加を期待するケースなど、時代や場面によって使い分けが求められます。

AIDMAが今も通用する理由とは?

「AIDMAはもう古い」と思われがちですが、実は今でも多くの現場で活用されています。その理由は、AIDMAが「人の心の基本的な動き」を捉えているからです。

たとえば、テレビCM、駅広告、ダイレクトメールなど、今でも多くの企業が取り組んでいる一方向型のアプローチでは、検索や共有といったアクションは発生しにくく、AIDMAの5ステップが自然と当てはまります。また、短時間で成果が求められる営業トークやプレゼン資料の構成でも、AIDMAの流れに沿った設計は非常に効果的です。

つまり、デジタル時代の補完モデルはあっても、AIDMAの価値が失われたわけではありません。 むしろ、基本を押さえたうえで目的や場面に応じてモデルを使い分けることが、今のマーケティングでは求められているのです。

デジタルマーケティングについては「パーソナライゼーションとは?初心者でもわかる基本から活用事例まで徹底解説」も参考になります。

AIDMAの法則を活かす場面とは?営業・広告・プレゼン事例

営業トークや商談での応用例

営業活動において、限られた時間の中で顧客の興味を引き、購買意欲を高め、最終的に契約へとつなげることは簡単ではありません。ここで有効なのがAIDMAの考え方です。たとえば訪問営業やテレアポの際、最初の一言(Attention)で関心を引き、次に課題提起や事例紹介(Interest)で話を広げます。

その上で、提案するサービスがどのように顧客の課題を解決できるかを示すことで「Desire(欲求)」を喚起し、商談終了後も印象を残すようなフレーズや資料(Memory)を活用します。最後は、クロージングの言葉や特典の提示で「Action(行動)」へとつなげます。AIDMAの流れを意識することで、話の構成に筋が通り、成果に結びつきやすくなります。

チラシや広告クリエイティブに使えるポイント

オフライン広告やチラシ制作の現場でも、AIDMAのステップは非常に効果的です。特に、限られたスペースで伝える必要がある場合、どの要素をどの順番で配置するかがカギとなります。

たとえば、まずは「目を引くキャッチコピーやビジュアル」(Attention)で関心を集め、「ターゲットの悩みに寄り添う文章や見出し」(Interest)で興味をつなげます。次に、「使うことで得られる具体的なメリットや感情的価値」(Desire)を訴求し、「ブランド名や印象的なフレーズ」(Memory)で印象づけます。そして最後に、「今すぐお電話を」「〇月〇日までの特別価格」といった「行動を促す要素」(Action)を明確に提示します。

このように、AIDMAを意識してクリエイティブを設計することで、反応率の高い広告を作ることができます。

プレゼン資料で伝わる構成を作るには?

社内外を問わず、プレゼンテーションの目的は「聞き手の行動を引き出すこと」です。AIDMAの5ステップは、そのための構成の指針として非常に有効です。

プレゼンの導入部分では、ストーリー性や問題提起で「Attention」を引き、その問題が自分に関係することを理解させて「Interest」を引き出します。続く資料では、提案の価値や効果(Desire)をロジックと感情の両面から伝え、印象に残るグラフやキーワード(Memory)で記憶に定着させます。最後に、具体的な提案や次のアクションプラン(Action)を明確にすることで、行動へとつなげることができます。

営業・広告・プレゼンという異なる場面でも、AIDMAのフレームワークは一貫して活用可能であり、伝える力を高め、成果に直結するコミュニケーションを実現します。

カスタマージャーニーの観点からは「カスタマージャーニーとは?概念から実践まで完全解説」も役立つでしょう。

売上アップにつながる!マーケティングでAIDMAを使うべき理由

顧客心理を捉えた戦略設計が可能

AIDMAの最大の強みは、消費者の心理の流れを段階的に捉えられる点です。それぞれのステップで「顧客が何を感じているか」「どこでつまずいているか」を可視化することで、改善すべきポイントを具体的に見つけやすくなります。

たとえば、「広告は出しているのに問い合わせが少ない」という状況があれば、「Interest(興味)やDesire(欲求)を高める表現が不足しているのでは?」といった仮説を立てることができます。AIDMAはこのように、心理段階をマップとして活用できるため、戦略や施策の見直しが論理的に行えるのです。

特に、LP(ランディングページ)や営業資料、メールマーケティングの設計では、AIDMAの各ステップを要素として意識することで、顧客の心の動きに沿った構成が実現できます。

他のフレームワークと併用して効果UP

AIDMA単体での活用も有効ですが、他のマーケティングフレームワークと組み合わせることで、より高い成果が期待できます。たとえば、STP分析(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)でターゲットを明確にしたうえで、AIDMAでそのターゲットに刺さる訴求の順番を設計するという使い方です。

また、カスタマージャーニーマップとの併用も効果的です。顧客の接触ポイントや行動を時系列で整理しながら、AIDMAのどの段階で心理が動いているかを重ね合わせることで、よりリアルな設計が可能になります。

このように、AIDMAは他の理論と補完し合う形で使うと、戦略の精度が高まり、コンバージョンの最大化にもつながります。

よくある誤解と導入時の注意点

AIDMAを導入する際には、いくつかの注意点もあります。よくある誤解の一つは、「このモデル通りに情報を並べればうまくいく」という過信です。実際には、ターゲットの属性や商材の特性によって、各ステップの強弱は変わります。たとえば、衝動買いされやすい商品では「Memory」を省略し、「Attention→Desire→Action」といったショートカットが起こることも珍しくありません。

また、AIDMAは「一方向型」の情報提供に強いため、SNS時代の双方向コミュニケーションを完全にカバーするには限界があります。とはいえ、基本的な人の心理構造を押さえておくことで、どんなチャネルにも応用できる軸として機能するのは間違いありません。

導入の際は、「AIDMAのステップを理解した上で、ターゲットやメディア特性に合わせてカスタマイズする」ことが成功のカギとなります。

よくある質問|アイドマの法則の素朴な疑問に答えます

Q. AIDMAの法則はもう古い? → A. 目的次第で今も有効

「AIDMAは100年前の理論だから、もう使えないのでは?」という声はよく聞かれます。しかし、AIDMAが示す「注意→興味→欲求→記憶→行動」という流れは、人間の本質的な心理プロセスに基づいており、今なお多くの場面で活用されています。

たとえば、テレビCMやチラシなど、情報が一方向に伝わる施策では今でも非常に効果的です。また、営業トークやプレゼン資料の構成でも、AIDMAの順序に沿って話を組み立てることで、相手の納得感や行動意欲を高めることができます。

「古い=使えない」ではなく、「どんな場面で使うか」が重要なのです。

Q. 他のモデルとどう使い分ければいい? → A. 行動の目的に応じて選ぶ

AIDMA以外にもAISAS、SIPS、AISCEASなど、さまざまな購買行動モデルがあります。それぞれが違う時代背景やメディア環境を前提にしており、目的や媒体に応じて使い分けることがポイントです。

たとえば、SNSマーケティングやインフルエンサー施策であれば「共感→参加→共有」が中心のSIPSが有効です。一方で、比較検討が多いBtoB商材の場合はAISCEASのように「検索・比較・検討」プロセスを重視する必要があります。

AIDMAはその中でも、「一方的に情報を伝える場面」に強く、まずは基本モデルとして押さえておくべき思考法です。

Q. 初心者にどう説明すればいい? → A. 5段階+事例で伝えよう

AIDMAはマーケティング初心者にも理解しやすいモデルですが、用語だけだと抽象的に感じられることもあります。そんなときは、「テレビCMを思い浮かべてください」といった具体的な例を使って説明するのがおすすめです。

たとえば:

- テレビで商品のCM(Attention)

- 気になって内容をじっくり見る(Interest)

- 欲しいなと思う(Desire)

- その商品名を覚えておく(Memory)

- 実際にお店やネットで買う(Action)

このように、日常の行動に当てはめて説明すれば、初心者でもすんなり理解できます。また、AIDMAの考え方を使った広告や営業の例を一緒に紹介することで、より実践的な理解にもつながります。

まとめ|アイドマの法則は時代を超えて使えるマーケティング思考

アイドマの法則(AIDMA)は、1920年代に誕生した古典的なマーケティングモデルでありながら、現代でも多くのシーンで活用され続けています。その理由は、どれだけテクノロジーやメディアが進化しても、「人がモノを知り、欲しがり、行動するまでの心理の流れ」は本質的に大きく変わらないからです。

もちろん、AISASやSIPSのように、検索や共有、共感などの要素を重視する新しいモデルも登場しています。しかし、AIDMAは「注意→興味→欲求→記憶→行動」という消費者心理のベースをシンプルに捉えており、広告、営業、プレゼン、紙媒体など、特に一方向的なコミュニケーションには今なお非常に効果的です。

大切なのは、「AIDMAは万能な正解」というよりも、「基本の思考フレーム」として状況に応じて応用していく姿勢です。あなたのビジネスや企画において、今どのステップが弱点になっているのかを考えることが、売上アップや成果向上の第一歩になるはずです。

時代を超えて活きるAIDMAの視点を、ぜひあなたのマーケティングに取り入れてみてください。