現代のマーケティングや映像制作の現場では、ただ情報を伝えるだけでは足りません。どのように伝えるか、どんな順番で見せるかが、人々の感情や印象に大きな影響を与える時代です。そんな中、注目されているのが「クレショフ効果」と呼ばれる心理効果です。

もともとはロシアの映画理論から生まれたこの概念は、映像だけでなく、広告、デザイン、ブランディング、さらには日常のコミュニケーションにまで応用が可能です。本記事では、クレショフ効果の基本から具体例、ビジネス活用までをわかりやすく解説。マーケターやクリエイター必見の内容をお届けします。

目次

クレショフ効果とは?

クレショフ効果の定義と概要

クレショフ効果とは、同じ映像(特に人物の表情)でも、その前後に配置される映像によって視聴者の受ける印象や感情が大きく変わるという心理現象のことです。これは1920年代に旧ソ連の映画監督レフ・クレショフによって提唱されました。

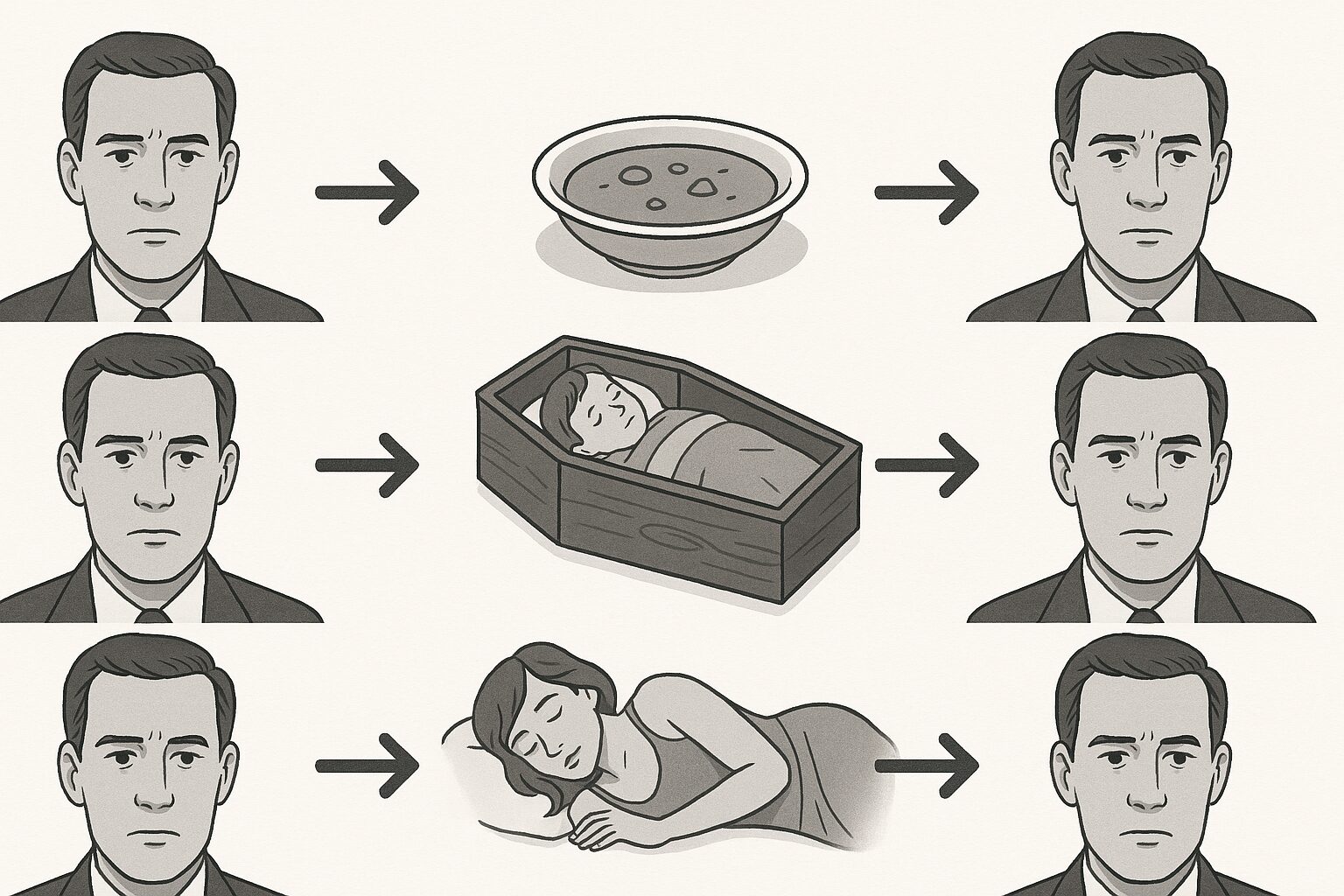

たとえば、無表情の男性の顔を映したあとに「おいしそうな料理」「棺桶」「美しい女性」のいずれかの映像を続けて見せると、観客はその男性の表情に「空腹」「悲しみ」「欲望」といった異なる感情を読み取るようになります。つまり、映像の文脈が感情の解釈を導いてしまうのです。

この効果は、映像編集の力を示す代表的な理論であり、「順番」や「組み合わせ」が人間の知覚や認知にいかに影響するかを端的に示しています。現代の映画、テレビCM、YouTube動画、SNS広告など、多くのメディアコンテンツでも無意識に使われており、視聴者の心を動かす手法として活用されています。

映像だけでなく、静止画やテキストコンテンツでも同様の影響が起こりうるため、マーケティングやブランディングの観点でも注目されています。

クレショフ効果の実験と歴史的背景

クレショフ効果の原点は、1920年代の旧ソ連にさかのぼります。映画監督レフ・クレショフは、編集によって映像の意味がどう変わるかを証明するために、ある実験を行いました。これは後に「クレショフ実験」と呼ばれるようになります。

クレショフ監督による実験内容

クレショフの実験はシンプルながら非常に示唆に富んでいます。彼は、無表情の俳優イワン・モジューヒンの顔を3回使用し、それぞれ異なる映像と組み合わせました。

- 一つ目の映像は「スープの皿」

- 二つ目は「子どもの亡骸」

- 三つ目は「女性の横たわる姿」

それぞれの映像の前後に、同じ無表情の顔を挿入したところ、観客たちは「お腹が空いている」「悲しんでいる」「欲情している」など、異なる感情をその顔に読み取ったのです。

ここで重要なのは、「俳優の表情は全く同じ」であったにも関わらず、前後の文脈が印象を操作したという点です。

モンタージュ理論との関係

クレショフ効果は、ソビエト映画の中核理論のひとつである「モンタージュ理論」の基盤とも言われています。モンタージュ理論とは、映像の編集(モンタージュ)によって意味や感情を作り出す手法のこと。エイゼンシュテインなどの同時代の監督たちにも大きな影響を与えました。

この理論は、映像をただ「つなげる」のではなく、「意味を作る」ための技術であることを示しており、現代の映像編集や広告制作の基本的な考え方にもつながっています。

クレショフ効果は約100年前の理論でありながら、今なお映像やマーケティングの分野で広く活用されているのは、その普遍的な心理作用があるからにほかなりません。

クレショフ効果の具体例

クレショフ効果は、視覚コンテンツを通じて人の感情や印象を操作するために、多くの現場で活用されています。ここでは映像・広告・デザイン・Webなど幅広い分野の具体的な事例を紹介します。

映画に見るクレショフ効果の事例

映画では、シーンのつなぎ方によって人物の心理やシーンの空気感をコントロールしています。

- サスペンス映画では、無表情の登場人物のあとに「血のついたナイフ」を映せば「犯人かも?」と観客に思わせる。

- ラブストーリーでは、同じ表情でも「夕焼けの海辺」→「相手の微笑み」と続けば「恋愛感情」と読み取られます。

視聴者は登場人物の感情を「背景や前後の映像」から読み取るため、編集の工夫が心理的な誘導に直結します。

CMや広告で使われている具体例

- 高級腕時計のCMで「成功者のオフィス」→「時計のアップ」→「微笑む本人」と続けることで、「成功者が選ぶブランド」の印象を強化。

- 健康食品のCMでは「疲れている表情」→「商品摂取」→「笑顔になる」と編集することで、効果を視覚的にイメージづけしています。

このように、商品そのものよりも“前後の感情シーン”が購買意欲に直結しているのです。

写真やグラフィックデザインへの応用

- パッケージデザインでは、商品写真に加えて「ライフスタイルの写真」を加えることで、印象を強化(例:コーヒー豆+読書シーン)。

- SNS投稿でも「使用前の困り顔」→「商品写真」→「使用後の満足顔」といった構成で、無意識に共感と信頼感を生みます。

YouTubeやSNS動画での実例

- Vlogで「疲れた顔」→「温泉につかる映像」→「リラックスした表情」を並べると、“癒し”の印象が強調される。

- メイク動画で「すっぴん」→「アイテムの紹介」→「仕上がりのアップ」と並べることで、説得力と感情移入がアップ。

クレショフ効果は、映像表現だけでなく「感情のストーリーボード化」にも応用できるという点が、動画コンテンツ制作者にとって強力な武器になります。

Webデザイン・LPでの応用

- **ランディングページ(LP)**では、「悩みの共感パート」→「商品紹介」→「笑顔のユーザー写真」と流れる構成で、コンバージョンが高まりやすくなります。

- サービス紹介ページでも、「困っている状況」→「導入後の変化」→「お客様の声」といった流れで、信頼感と成果を自然に伝えられます。

クレショフ効果の活用シーン|マーケティングやブランディングにどう使える?

クレショフ効果は映画や広告だけでなく、マーケティングやブランディングの現場でも非常に有効な心理テクニックです。商品やサービスの印象を戦略的にコントロールすることで、顧客の感情や行動に働きかけることが可能になります。ここでは、具体的な活用シーンを紹介します。

ユーザーに特定の感情を抱かせたいとき

感情を引き出すことは、マーケティングの成功に直結します。例えば、ある製品を紹介する動画の冒頭で「悩みを抱えるシーン」を見せ、続けてその商品を登場させることで、「この商品は問題を解決してくれる」と視聴者に感じさせることができます。

このように、視聴者が最初に何を見て、次に何を見るかという「順番の設計」は、非常に重要です。感情の導線を意識した構成を取り入れることで、より強い印象を与えることができます。

プロダクトの価値を高める視覚的アプローチ

クレショフ効果は、製品自体の魅力を補強するためにも活用できます。たとえば、日用品の紹介でも、背景に「おしゃれなライフスタイル」を配置することで、製品の価値がより高く感じられます。

- 普通のマグカップ → おしゃれなカフェ風の背景と一緒に映す

- 通常のノート → ミニマルで洗練されたデスクの上に置く

このような視覚的な文脈づくりによって、プロダクトのブランドイメージや価値を上げることができるのです。

ブランディング戦略における活用事例

ブランドイメージの定着にもクレショフ効果は有効です。例えば、高級ブランドでは製品の前後に「ラグジュアリーな空間」「上質なBGM」「成功者のライフスタイル」などを配置することで、「このブランドはステータスの象徴」という印象を与える戦略が使われています。

また、WebサイトやSNSでも、ビジュアルの順番や流れを設計することで、ブランドメッセージがより強く伝わるように工夫されているケースが多く見られます。

クレショフ効果と似ている心理効果

クレショフ効果は非常に強力な心理作用ですが、それと似たメカニズムを持つ心理効果も存在します。ここでは、よく混同されがちな「プライミング効果」や「文脈効果」など、関連性の高い心理効果との違いを明確にしておきましょう。

プライミング効果との違い

プライミング効果とは、ある刺激に触れることで、その後の判断や行動が無意識に影響を受ける心理現象です。たとえば、「笑顔の写真」を見た直後に他人の表情を評価すると、ポジティブに判断しやすくなるといったケースがあります。

クレショフ効果との違いは、プライミングが“先行する情報”によって無意識に働くのに対し、クレショフ効果は“映像の並び”によって意味が変化する点です。どちらも印象形成に関係しますが、アプローチや対象の深さに違いがあります。

文脈効果との違い

文脈効果とは、ある情報の解釈が、その情報が置かれた「文脈」によって変わるという現象です。たとえば、同じ「冷たい」という言葉でも、夏の飲み物のCMであれば「気持ちいい」と捉えられ、冷たい態度の話の中で使われれば「冷酷」と感じられる、といった具合です。

クレショフ効果も「文脈による印象操作」に近い概念ですが、より視覚的で順番や構成が中心です。文脈効果は言語や状況の幅広い領域に適用されるのに対し、クレショフ効果は視覚的・映像的な構成に特化した概念といえます。

その他の関連心理効果

そのほか、以下のような心理効果とも関連があります。

| 心理効果名 | 概要 |

|---|---|

| ハロー効果 | ひとつの特徴が全体の印象に影響を与える(例:外見が良いと能力も高く感じる) |

| フレーミング効果 | 同じ内容でも表現の仕方で印象が変わる(例:「成功率90%」vs「失敗率10%」) |

| アンカリング効果 | 最初に提示された情報が基準となって判断が歪む |

これらの効果も、どのような順番・構成で情報を見せるかによって、受け手の感じ方が変わるという点で共通しています。

クレショフ効果を活用する際の注意点

クレショフ効果は非常に効果的な心理テクニックですが、使い方を誤ると誤解を招いたり、逆効果になったりするリスクもあります。ここでは、活用時に気をつけるべきポイントを解説します。

解釈が人によって異なるリスク

クレショフ効果の本質は、「文脈によって解釈が変わる」という点にあります。つまり、同じ映像を見ても、受け手によって異なる感情や印象を持たれる可能性があるということです。

たとえば、無表情の人物と一緒に「夕暮れの街」を映せば、ある人は「切ない」と感じ、別の人は「落ち着く」と感じるかもしれません。感情の受け取り方には個人差があるため、意図通りに伝わるとは限らないのが難しいところです。

特に多様な価値観を持つターゲット層に向けて発信する場合は、「誰に、どんな文脈で届けるか」を明確にした上で構成する必要があります。

誤解を生まない表現の工夫

クレショフ効果を使った映像や広告では、意図しない解釈を避けるための“補足”や“導線”が重要になります。たとえば:

- 必要に応じてナレーションやテロップを入れる

- 音楽や効果音で感情の方向性をサポートする

- メッセージの意図が一貫して伝わるように編集する

また、過剰な演出で感情を操作しすぎると「印象操作」や「誘導的すぎる」と受け止められることもあります。ユーザーの信頼を損なわないよう、誠実な表現を心がけることも大切です。

倫理的な配慮も必要

とくに医療・金融・教育などの分野では、過度に感情をあおる構成は倫理的に問題となる可能性があります。クレショフ効果を用いる際も、情報の正確さや誤解の防止を最優先に考えましょう。

まとめ|クレショフ効果を理解して、伝えたい印象をコントロールしよう

クレショフ効果は、単なる映像編集のテクニックではなく、「順番」や「組み合わせ」によって人の感情や印象が大きく左右されるという、非常に本質的な心理現象です。もともとは映画理論から生まれたこの概念も、現代では広告、Web、デザイン、ブランディングなど、あらゆる分野で応用されています。

とくにマーケティングにおいては、商品やサービスそのものの魅力に加えて、「どんな背景で」「どんな文脈で」見せるかが重要です。クレショフ効果を活用すれば、視聴者の共感や感情移入を引き出し、ブランドの印象や購買意欲を高めることができます。

ただし、感情は人それぞれ違うもの。誤解や過剰な誘導を避けるためには、丁寧な構成と誠実な表現が求められます。

視覚的な順序を意識することで、伝えたい印象はより正確に、より深く届くようになります。クレショフ効果を理解し、戦略的に活用することで、コンテンツやメッセージの力を最大化していきましょう。